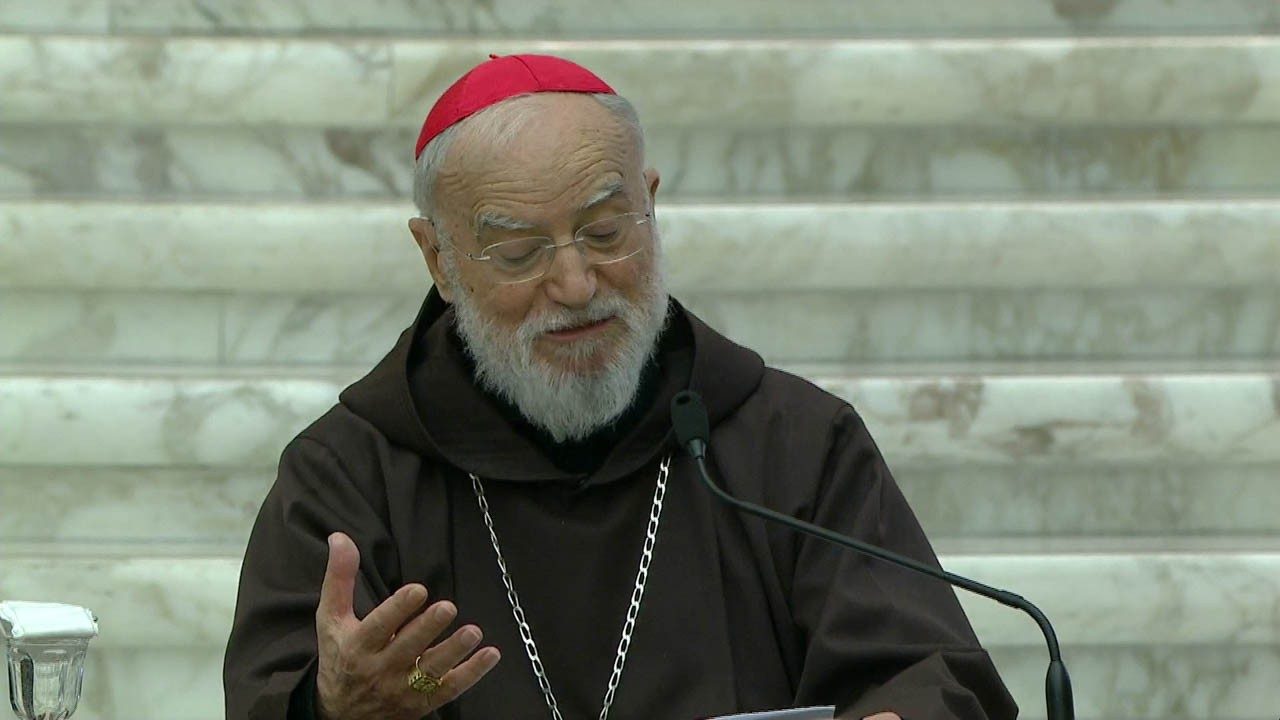

Imagem: Vatican Media

Fr. Raniero Card. Cantalamessa, OFMCap

“IPSA NOVITAS INNOVANDA EST”

Renovar a novidade

Primeira Pregação, Quaresma de 2023

A história da Igreja do final do século XIX e início do século XX nos deixou uma amarga lição, que não deveríamos esquecer para não repetir o erro que a provocou. Falo do atraso (antes, da recusa) em se dar conta das mudanças ocorridas na sociedade, e da crise do Modernismo, que foi a sua consequência.

Quem estudou, mesmo superficialmente, aquele período, conhece o dano que daí acarretou tanto para um lado quanto para o outro, isto é, seja para a Igreja, seja para os chamados “modernistas”. A falta de diálogo, por um lado, levou alguns dos mais conhecidos modernistas a posições sempre mais extremas e por terminar claramente hereticais; por outro, privou a Igreja de enormes energias, provocando lacerações e sofrimentos sem sim em seu interior, fazendo-a debruçar sempre mais sobre si mesma e perder o passo com os tempos.

O Concílio Vaticano II foi a iniciativa profética para recuperar o tempo perdido. Ele realizou uma renovação, que, certamente, não é o caso de ilustrar novamente nesta sede. Mais do que seus conteúdos, interessa-nos, neste momento, o método inaugurado por ele, que é o de caminhar na história, ao lado da humanidade, buscando discernir os sinais dos tempos.

A história e a vida da Igreja não se detiveram com o Vaticano II. Cuidado ao fazer dele o que se tentou fazer com o Concílio de Trento, ou seja, uma linha de chegada e uma meta imóvel. Se a vida da Igreja se detivesse, seria como acontece a um rio, que chega a uma barreira: transformar-se-ia, inevitavelmente, em um pântano ou um brejo.

“Não se deve pensar – escrevia Orígenes no III século – que seja o bastante sermos renovados apenas uma vez; é preciso renovar a própria novidade: ‘Ipsa novitas innovanda est’”[1]. Antes dele, o recém-Doutor da Igreja Santo Irineu escrevera: A verdade revelada é “como um precioso licor contido em um valioso vaso. Por obra do Espírito Santo, ela rejuvenesce continuamente e faz rejuvenescer também o vaso que a contém”[2]. O “vaso” que contém a verdade revelada é a tradição viva da Igreja. O “precioso licor” é, em primeiro lugar, a Escritura, mas a Escritura lida na Igreja que, é a definição mais justa da Tradição. O Espírito é, pela sua natureza, novidade. O Apóstolo exorta os batizados a servirem a Deus “na novidade do Espírito e não na velhice da letra” (Rm 7,6).

Não apenas a sociedade não se deteve ao tempo do Vaticano II, mas sofre uma aceleração vertiginosa. As mudanças que um tempo ocorriam em um ou dois séculos, hoje ocorrem em uma década. Esta necessidade de contínua renovação não é outra coisa senão a necessidade de contínua conversão, estendida desde o fiel, individualmente, até Igreja inteira, em sua componente humana e histórica. A “Ecclesia semper reformanda”. O verdadeiro problema, portanto, não está na novidade; está mais no modo de encará-la. Explico-me. Toda novidade e toda mudança se encontram diante de uma encruzilhada; pode levar a duas estradas opostas: ou a do mundo, ou a de Deus; ou o caminho da morte ou caminho da vida. A Didaqué, um escrito redigido enquanto vivia ao menos um dos doze apóstolos, já ilustrava aos fiéis estes dois caminhos.

Agora temos um meio infalível para tomar sempre o caminho da vida e da luz: o Espírito Santo. É a certeza que Jesus deu aos apóstolos antes de deixá-los: “E eu pedirei ao Pai, e ele vos dará um Paráclito, para que permaneça sempre convosco” (Jo 14,16). E ainda: “O Espírito da Verdade, então ele vos guiará a toda a Verdade” (Jo 16,13). Não fará tudo de uma vez, ou de uma vez por todas, mas à medida que as situações se apresentarem. Antes de deixá-los definitivamente, no momento da Ascensão, o Ressuscitado assegura novamente aos seus discípulos a assistência do Paráclito: “Recebereis – diz – a força do Espírito Santo que virá sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e na Samaria, até os confins da terra” (At 1,8).

O intuito das cinco pregações da Quaresma que hoje iniciamos, dito muito simplesmente, é justamente este: encorajar-nos a pôr o Espírito Santo no coração de toda a vida da Igreja, e, em particular, neste momento, no coração dos trabalhos sinodais. Acolher, em outras palavras, o convite urgente que o Ressuscitado dirige, no Apocalipse, a cada uma das sete igrejas da Ásia Menor: “Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas” (Ap 2,7).

É o único modo, além do mais, para não permanecer, eu mesmo, alheio ao empenho em ato pelo sínodo. Em uma das minhas primeiras pregações à Casa Pontifícia, há 43 anos, disse na presença de São João Paulo II: “Tenho continuado a exercer por toda a vida o único encargo que fazia desde criança”. E expliquei em que sentido. Os meus avós maternos cultivavam, por meação, um vasto terreno colinoso. Em junho ou julho, havia a colheita, toda manual, com a foice, encurvados sob o sol. Era uma fadiga enorme. Eu e meus primos éramos encarregados de levar água continuamente aos ceifadores. É isso, eu disse, que tenho continuado a fazer pelo resto da vida. Os ceifadores mudaram, que agora são os operários da vinha do Senhor, e mudou a água, que agora é a Palavra de Deus. Um encargo, o meu, muito menos fadigoso, para dizer a verdade, daquele dos trabalhadores do campo, mas também esse, espero, útil e de algum modo necessário.

Nesta primeira pregação, limito-me em acolher a lição que nos vem da Igreja nascente. Gostaria de mostrar, em outras palavras, como o Espírito Santo guiou os apóstolos e a comunidade cristã a dar os primeiros passos na história. Quando as palavras de Jesus acima recordadas sobre a assistência do Paráclito foram postas por escrito por João, a Igreja já as havia experimentado na prática, e é justamente tal experiência, dizem-nos os exegetas, que se reflete nas palavras do evangelista.

Os Atos dos Apóstolos nos mostram uma Igreja que é, passo a passo, “conduzida pelo Espírito”. A sua guia se exerce não apenas nas grandes decisões, mas também nas coisas de menor importância. Paulo e Timóteo querem pregar o evangelho na província da Ásia, mas “o Espírito Santo os havia impedido”; tentam ir rumo à Bitínia, mas, está escrito, “o Espírito de Jesus os impediu” (At 16,6ss.). Compreende-se, em seguida, o porquê desta guia assim próxima: o Espírito Santo impulsionava deste modo a Igreja nascente a sair da Ásia e olhar para um novo continente, a Europa (cf. At 16,9). Paulo chega a definir-se, em suas escolhas, “prisioneiro no Espírito” (At 20,22).

Não é um caminho retilíneo e sem obstáculos o da Igreja nascente. A primeira grande crise é aquela relativa à admissão dos gentios na Igreja. Não é necessário recordar o seu desenrolar. Interessa-nos apenas recordar como é resolvida a crise. Pedro vai ao encontro de Cornélio e dos pagãos? É o Espírito que lhe ordena (cf. At 10,19; 11,12). E como é motivada e comunicada a decisão tomada pelos apóstolos em Jerusalém de acolher os pagãos na comunidade, sem obrigá-los à circuncisão e a toda a legislação mosaica? Foi resolvida com aquelas extraordinárias palavras iniciais: “Pois decidimos, o Espírito Santo e nós…” (15,28).

Não se trata de fazer arqueologia da Igreja, mas de trazer à luz, sempre de novo, o paradigma de toda escolha eclesial. Não é preciso muito esforço, de fato, para perceber a analogia que há entre a abertura que então se realizou em relação aos gentios, com aquela que hoje se impões em relação aos leigos, em particular, às mulheres, e de outras categorias de pessoas. Por isso, vale a pena recordar a motivação que levou Pedro a superar as suas perplexidades e a batizar Cornélio e a sua família. Lemos nos Atos:

Pedro estava ainda falando, quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam escutando a palavra. Os fiéis de origem judaica, que tinham vindo com Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os gentios. De fato, eles os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Então Pedro falou: “Podemos, por acaso, negar a água do Batismo a estas pessoas, que receberam, como nós, o Espírito Santo?” (At 10,44-47).

Chamado a justificar a sua conduta em Jerusalém, Pedro narra o que acontecera na casa de Cornélio e conclui dizendo:

Então, eu me lembrei do que o Senhor havia dito: “João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo”. Se Deus concedeu a eles o mesmo dom que a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo, quem seria eu para opor-me à ação de Deus? (At 11,16-17).

Se olharmos bem, é a mesma motivação que levou os Padres do Concílio Vaticano II a redefinir o papel dos leigos na Igreja, isto é, a doutrina dos carismas. Conhecemos bem o texto, mas é sempre útil trazê-lo à memória:

Este mesmo Espírito Santo não só santifica e conduz o Povo de Deus por meio dos sacramentos e ministérios e o adorna com virtudes, mas, “distribuindo a cada um os seus dons como lhe apraz” (1Cor 12,11), distribui também graças especiais entre os fiéis de todas as classes, as quais os tornam aptos e dispostos a tomar diversas obras e encargos, proveitosos para a renovação e cada vez mais ampla edificação da Igreja, segundo aquelas palavras: “a cada qual se concede a manifestação do Espírito em ordem ao bem comum” (1Cor 12,7). Estes carismas, quer sejam os mais elevados, quer também os mais simples e comuns, devem ser recebidos com ação de graças e consolação[3].

Estamos diante da redescoberta da natureza não só hierárquica, mas também carismática da Igreja. São João Paulo II, na “Novo millennio ineunte” (n. 45), torná-la-á ainda mais explícita, definindo a Igreja como hierarquia e como koinonia. Em uma primeira leitura, a recente constituição sobre a reforma da Cúria “Praedicate Evangelium” (para além de todos os aspectos jurídicos e técnicos sobre os quais sou um perfeito ignorante) me deu a impressão de ser um passo à frente nessa mesma direção: isto é, em aplicar o princípio selado pelo Concílio em um setor particular da Igreja, que é o seu governo, e a um maior envolvimento dos leigos e das mulheres.

Mas agora devemos dar um passo à frente. O exemplo da Igreja apostólica não nos ilumina apenas sobre os princípios inspiradores, isto é, sobre a doutrina, mas também sobre a praxe eclesial. Diz-nos que nem tudo se resolve com as decisões tomadas em um sínodo, ou com um decreto. Há a necessidade de traduzir na prática tais decisões, a chamada “recepção” dos dogmas. E, para isso, são necessários tempo, paciência, diálogo, tolerância; às vezes, também o compromisso. Quando é feito no Espírito Santo, o compromisso não é uma cessão, ou um desconto dado sobre a verdade, mas é caridade e obediência às situações. Quanta paciência e tolerância teve Deus, após ter dado o Decálogo ao seu povo! Quanto teve que esperar longamente – e deve ainda – esperar pela sua recepção!

Em toda a questão acima recordada, Pedro aparece claramente como o mediador entre Tiago e Paulo, ou seja, entre a preocupação da continuidade e aquela da novidade. Nesta mediação, assistimos a um incidente, que pode nos ser de auxílio também hoje. O incidente é aquele de Paulo que, em Antioquia, censura Pedro de hipocrisia por ter evitado se sentar à mesa com pagãos convertidos. Ouçamos o ocorrido de sua viva voz:

Mas, quando Cefas chegou a Antioquia, opus-me a ele abertamente, pois merecia censura. Com efeito, antes que chegassem alguns de junto de Tiago, ele tomava refeição como os não judeus. Mas, depois que eles chegaram, Cefas começou a esquivar-se e a afastar-se, por medo dos da circuncisão (Gl 2,11-12).

Os “conservadores” do tempo censuravam Pedro por ter ido muito além, indo ao encontro do pagão Cornélio; Paulo lhe censura por não ter ido bem mais além. Paulo é o santo que mais admiro e amo. Mas, neste caso, estou convencido de que se deixou levar (não é a única vez!) pelo seu caráter de fogo. Pedro em nada pecou por hipocrisia. A prova é que, em outra ocasião, Paulo fará, ele mesmo, exatamente o que fez Pedro em Antioquia. Em Listra, ele fez circuncidar o seu companheiro Timóteo “por causa – está escrito – dos judeus que se encontravam nessas regiões” (At 16,3), isto é, para não escandalizar ninguém. Aos Coríntios, escreve que se fez “judeu com os judeus, a fim de ganhar os judeus” (1Cor 9,20) e, na Carta aos Romanos, recomenda ira o encontro de quem ainda não chegou à liberdade da qual ele goza (Rm 14,1ss.).

O papel de mediador que Pedro exerceu entre as tendências opostas de Tiago e de Paulo continua nos seus sucessores. Não certamente (e isso é um bem para a Igreja) de modo uniforme em cada um deles, mas segundo o carisma próprio de cada um que o Espírito Santo (e, presume-se, os cardeais abaixo dele) têm considerado o mais necessário em um dado momento da história da Igreja.

Diante dos acontecimentos e realidades políticas, sociais e eclesiais, somos levados a nos colocar imediatamente de um lado e a demonizar aquele adverso, a desejar o triunfo da nossa escolha sobre a dos adversários (se começa uma guerra, cada um reza ao mesmo Deus para dar a vitória aos próprios exércitos e aniquilar os do inimigo!). Não digo que seja proibido ter preferências: em campo político, social, teológico e assim por diante, ou que seja possível não as ter. Jamais deveríamos, contudo, pretender que Deus se coloque do nosso lado contra o adversário. E nem mesmo pedir isso a quem nos governa. É como pedir a um pai para escolher entre dois filhos; é como dizer-lhe: “Escolhe: ou eu, ou o meu adversário; mostra claramente de que lado estás!”. Deus está com todos e, por isso, não está contra ninguém! É o pai de todos.

O agir de Pedro em Antioquia – como também o de Paulo em Listra – não era hipocrisia, mas adaptação às situações, ou seja, a escolha do que, em uma certa situação, favorece o bem superior da comunhão. É sobre este ponto que eu gostaria de continuar e concluir esta primeira meditação, também porque isto nos permite passar do que diz respeito à Igreja universal ao que diz respeito à Igreja local, antes, à própria comunidade, ou família, e à vida espiritual de cada um de nós (que é o que esperamos, penso, de uma meditação quaresmal!).

Há uma prerrogativa de Deus na Bíblia que os Padres amavam enfatizar: a synkatabasis, isto é, a condescendência. Para São João Crisóstomo, ela é uma espécie de chave de leitura de toda a Bíblia. No Novo Testamento, esta mesma prerrogativa de Deus é expressa com o termo benignidade (chrestotes). A vinda de Deus na carne é vista como a manifestação suprema da benignidade de Deus: “Quando se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor pela humanidade” (Tt 3,4).

A benignidade – hoje também diríamos cortesia – é algo diverso da simples bondade; é ser bom em relação aos outros. Deus é bom em si mesmo e é benigno conosco. Ela é um dos frutos do Espírito (Gl 5,22); é uma componente essencial da caridade (1Cor 13,4) e é indicador de ânimo nobre e superior. Ela ocupa um lugar central na parênese apostólica. Lemos, por exemplo, na Carta aos Colossenses:

Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, vesti-vos com sentimentos de compaixão, com bondade, humildade, mansidão, paciência; suportai-vos uns aos outros e, se um tiver motivo de queixa contra o outro, perdoai-vos mutuamente. Como o Senhor vos perdoou, fazei assim também vós (Cl 3,12-13).

Este ano, celebramos o quarto centenário da morte de um santo que foi um modelo excelso desta virtude, em uma época também ela marcada por ásperas controvérsias: São Francisco de Sales. Todos deveríamos nos tornar, na Igreja, um pouco mais condescendentes e tolerantes, menos arraigados em nossas certezas pessoais, conscientes de quantas vezes tivemos que reconhecer dentro de nós que estávamos errados a respeito de uma pessoa ou de uma situação, e de quantas vezes tivemos que nos adaptar também nós às situações. Em nossas relações eclesiais, não há, por sorte – e jamais deveria haver –, aquela propensão ao insulto e ao vilipêndio do adversário, que se nota em certos debates políticos e que tanto dano acarreta à convivência civil pacífica.

Há alguém, é verdade, em relação ao qual é justo e necessário ser intransigente, mas esse alguém sou eu mesmo, é o meu eu. Somos inclinados, por natureza, a ser intransigentes com os outros e indulgentes conosco mesmos, enquanto deveríamos nos propor em fazer justamente o contrário: severos conosco mesmos, bondosos com os demais. Este propósito, levado a sério, bastaria sozinho para santificar a nossa Quaresma. Dispensar-nos-ia de qualquer outro tipo de jejum e nos disporia a trabalhar com mais fruto e mais serenidade em cada âmbito da vida da Igreja.

Um ótimo exercício nesse sentido consiste em sermos honestos, no tribunal do próprio coração, em relação à pessoa com quem estamos em desacordo. Quando percebo que estou submetendo alguém a acusação dentro de mim, devo prestar atenção para não me colocar imediatamente da minha parte. Devo parar de passar e repassar as minhas razões como alguém que masca um chiclete, e buscar as minhas razões para me colocar, ao invés, no lugar do outro, para compreender suas razões e o que ele também poderia dizer a mim.

Este exercício não deve ser feito somente em relação à pessoa individualmente, mas também em relação à corrente de pensamento com a qual estou em desacordo e à solução por ela proposta a um certo problema em discussão (no Sínodo ou em outro âmbito). Santo Tomás de Aquino nos dá o exemplo: ele pressupõe a cada sua tese as razões do adversário, que jamais banaliza ou ridiculariza, mas leva a sério e a elas responde com o seu “Sed contra”, isto é, com as razões que considera mais conformes à fé e à moral. Perguntemo-nos (eu, por primeiro): também nós fazemos assim?

Jesus diz: “Não julgueis, e não sereis julgados (…). Por que reparas no cisco no olho do teu irmão, e a trave no teu próprio olho não percebes?” (Mt 7,1-3). Pode-se viver, perguntamo-nos, sem jamais julgar? A capacidade de julgar não faz parte da nossa estrutura mental e não é um dom de Deus? Na redação de Lucas, o mandamento de Jesus: “Não julgueis, e não sereis julgados” é seguido, imediatamente, como para explicitar o sentido destas palavras, pelo mandamento: “Não condeneis, e não sereis condenados” (Lc 6,37). Não se trata, portanto, de eliminar o juízo do nosso coração, mas de tirar o veneno do nosso juízo! Ou seja, o ódio, a condenação, o ostracismo.

Um pai, um superior, um confessor, um juiz, quem quer que tenha alguma responsabilidade sobre os demais, deve julgar. Às vezes, o julgar é, antes, justamente o tipo de serviço ao qual alguém é chamado a exercer na sociedade ou na Igreja. A força do amor cristão está no fato de que ele é capaz de mudar de valor até ao juízo e, de ato de não-amor, torná-lo um ato de amor. Não com as nossas forças, mas graças ao amor que “foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado” (Rm 5,5).

Como conclusão, façamos nossa a belíssima oração atribuída a São Francisco de Assis (talvez não seja sua, mas reflete perfeitamente o seu espírito):

Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz.

Onde houver ódio, que eu leve o amor.

Onde houver ofensa, que eu leve o perdão.

Onde houver discórdia, que eu leve a união.

Onde houver dúvida, que eu leve a fé.

Onde houver erro, que eu leve a verdade.

Onde houver desespero, que eu leve a esperança.

Onde houver tristeza, que eu leve a alegria.

Onde houver trevas, que eu leve a luz.

E acrescentemos:

Onde houver malignidade, que eu leve a benignidade.

Onde houver aspereza, que eu leve a gentileza!

_______________________________

Vatican News – Tradução de Fr. Ricardo Farias, ofmcap

[1] Cf. Orígenes, In Rom. 5,8; PG 14, 1042.

[2] Cf. Santo Irineu, Adversus Haereses, III, 24,1.

[3]Lumen gentium, 12.